Como uma água-viva levou a uma revolução científica

Uma proteína fluorescente – encontrada naturalmente nessas águas-vivas – pode ser usada em outros seres vivos para iluminar processos biológicos

Proteínas fluorescentes verdes flutuam no oceano há mais de 160 milhões de anos, mas só descobrimos que elas existem na década de 1960. A partir daí, veio uma revolução científica movida pelo trabalho de cientistas curiosos e inspirada por… uma água-viva.

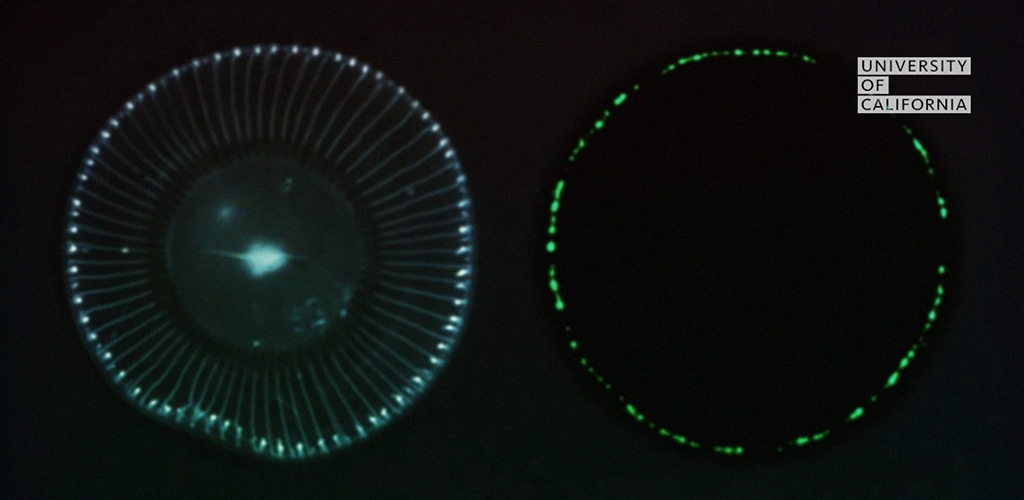

O animal em questão é a Aequorea victoria, encontrada ao longo da costa oeste da América do Norte, no oceano Pacífico. Essa água-viva emite um brilho verde quando agitada, e para descobrir como ela fazia isso, o químico japonês Osamu Shimomura (1928-2018) coletou indivíduos da espécie em Friday Harbor (Estados Unidos).

Shimomura, sua família e seus colegas de pesquisa passaram quase 20 anos coletando centenas de milhares de águas-vivas. Ele descobriu que o fenômeno da luminescência acontecia principalmente por causa de uma proteína que ele chamou de Green Fluorescent Protein (GFP, ou proteína verde fluorescente, em português).

Depois que o químico japonês isolou e descreveu o funcionamento da GFP, outros cientistas entraram em ação. Martin Chalfie (1947), um biólogo americano, estava estudando vermes (nematódeos) chamados C. elegans. Depois de ouvir uma palestra sobre a GFP, ele teve um momento “eureka”.

Chalfie percebeu que poderia usar a GFP para mapear atividades microscópicas (até então invisíveis) que acontecem no organismo dos vermes. Era só inserir a sequência de DNA que codifica a proteína no DNA dos animais, fazendo um Ctrl C + Ctrl V. Assim, a GFP podia iluminar aquilo que os cientistas estivessem estudando – basicamente, funcionar como um farol bioquímico marcando, por exemplo, o caminho de alguma molécula.

O método funcionou: os processos que eram invisíveis dentro das células se tornaram fluorescentes. Mas a GFP tinha limitações: desaparecia rápido demais e não era a cor ideal para algumas pesquisas.

Entra em cena outro cientista: Roger Tsien (1952-2016). O bioquímico estadunidense pegou a proteína e desenvolveu variações mais brilhantes e de cores diferentes. Elas receberam nomes como “banana”, “tomate”, “tangerina” ou “ameixa”.

A quantidade de cores ainda permitiu que os cientistas iluminassem e observassem várias coisas ao mesmo tempo. Um uso famoso desse recurso aconteceu no experimento Brainbow – palavra em inglês que mistura “brain” (“cérebro”) e “rainbow” (“arco-íris”). Nele, pesquisadores de Harvard (Estados Unidos) criaram imagens coloridas que mostram as ligações entre os neurônios do cérebro de camundongos (veja abaixo). Depois, essa tecnologia foi aplicada em peixes, moscas e vermes.

Hoje, cientistas utilizam a proteína fluorescente para entender uma série de processos bioquímicos e microscópicos. Ela já apareceu em pesquisas que investigam o desenvolvimento do Alzheimer ou a proliferação de células cancerígenas, por exemplo.

A importância da GFP rendeu um prêmio Nobel de Química em 2008 para Shimomura, Chalfie e Tsien, pela descoberta e desenvolvimento da proteína.